Report by Mr. Parkes of his Visit to the Ying Wang at Hwang-chow, March 22, I861(1861年3月22日巴夏礼在黄州访陈玉成报告)

标题:Report by Mr. Parkes of his Visit to the Ying Wang at Hwang-chow, March 22, I861(1861年3月22日巴夏礼在黄州访陈玉成报告)

时间:1861年3月22月

作者:Harry Parkes(巴夏礼)

原载:Parliamentary Papers, Papers relating to Rebellion in China and the Trade in the Yang-tze-kiang River, Inclosure 1 in No. 17.

译文录自:近代史资料丛刊续编:太平天国(OCR版),第九册

校对:苏三

说明:加粗部分为实质性修改

王家保镖号(Bouncer) 炮艇于上午11时15分[1]停泊在黄州,我与汉密尔顿和巴伦斯等先生一同上岸。一位身穿红色丝绸长袍的军官在岸边接待我们,一个侍从陪伴着他,为主人撑着一把外国式样的浅蓝色绸缎雨伞。我们的四周很快便簇拥着一大群叛军,他们从郊区和所守卫的堑壕里跑出来看我们。我向这位军官说明,我希望能进城见他们的头领。他听后只是说这位头领姓陈,他认为陈已外出到了城外的某个军营。这位军官并不很健谈,但透露叛军在黄州的人数为两三万,并说他们于本月18日兵不血刃地占领了该城。

我们所经过的郊区到处是叛军,他们正忙于挨家挨户地搜寻东西,而这些房屋看起来已经被破坏,并被老白姓完全舍弃。同时,另有成群的叛军正在忙于拆除城墙附近的所有建筑,以便防止有人接近城墙,并借此获得构建在城墙四周的三重路障所需的木料。

在我们入城的城门处,我看到一张以英王名义发布的告示,该告示保证将保护老百姓,动员他们重返家园,同军队自由地做买卖。另一张针对军队的告示禁止他们从即日起擅自进入乡村和抢掠老百姓。第三张告示的旁边是两名叛军的首级,内称这两人在为军队征集粮食时抢走了乡民们的衣服,因而被处死。围在我们身边的那些叛军身穿颜色各异的服装,使人联想到他们当中的许多人一定也犯过同样的罪行;他们中极少有人穿什么别具特色的衣服,而且虽然大多数人都留长发,他们似乎全都留着发辫。根据他们对我提问的答复,我发现他们至少从六或八个省份征集而来;来自湖南和湖北的那些人可能占大多数,而占较大比例的小男孩们引起了我们的关注。

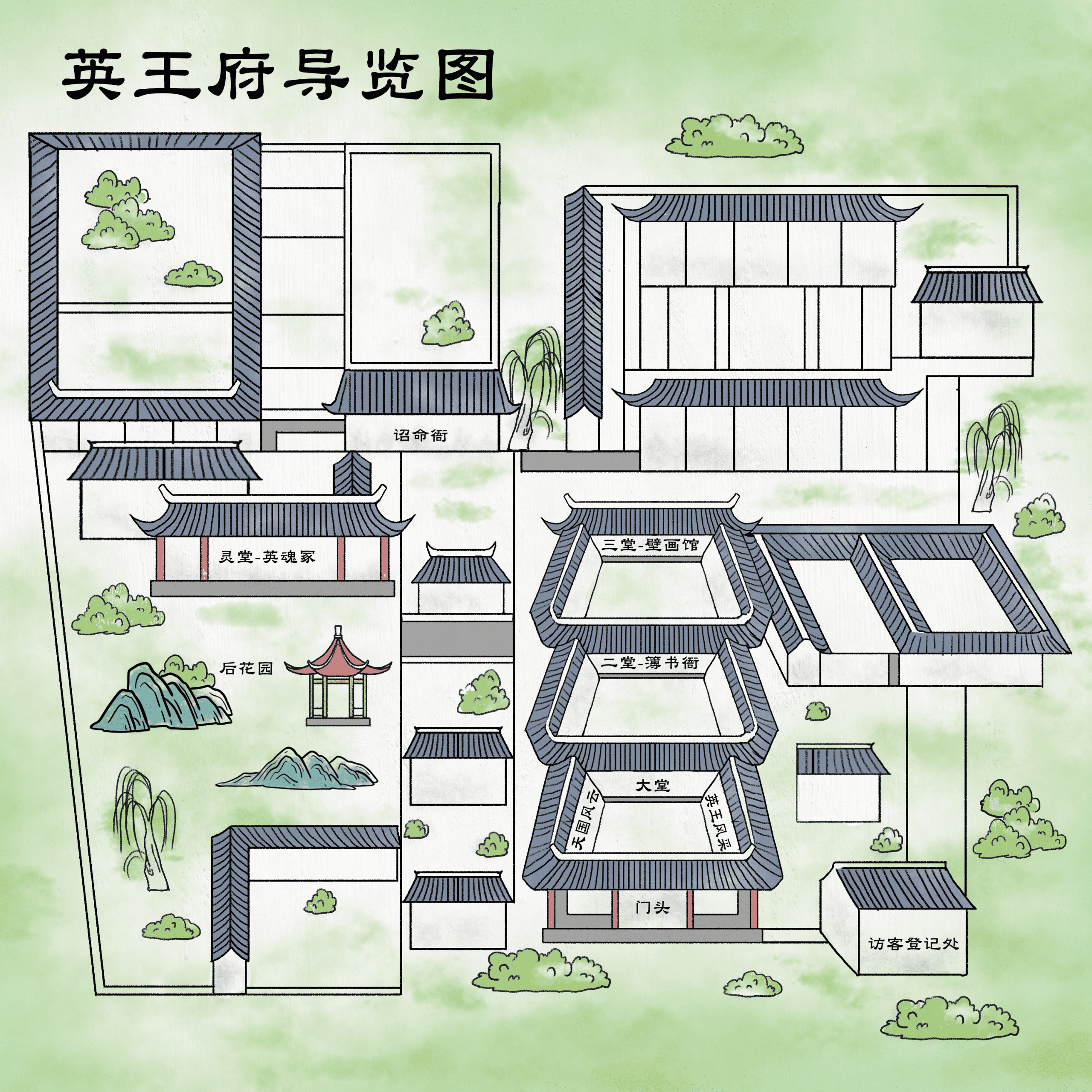

沿着一条主要街道,我们很快便来到一座过去曾是地方行政长官衙门的建筑,发现这里已做好了正式接待我们的准备工作。叛军以鼓乐和三响礼炮向我们致意,接着,几位身穿黄袍的军官迎上前来,领我们穿过排列着士兵的两个大庭院。这些士兵的武器绝大多数是长矛或戟,手持的许多面旗帜十分俗耐,而且没有任何明确的标记。大厅的门通常是开着的,但在我们踏上台阶之前却一直关着,当这些门突然向后打幵时,我们看见大厅的中央庄严地坐着一位相貌年轻的人,身穿黄龙缎袍,头扎绣着龙纹的头巾。许多身穿黄长袍头扎黄帕巾的军官站立在他的身边,但是,一群挤进大厅的身穿苦力或奴仆服装的人稍微冲淡了这些安排本可产生的预期的戏剧性效果。首领似乎对如何接待他的来访者不知所措,直到我从离他所坐的桌子稍远处搬来一张椅子,并以开始与他交谈的方式打破沉默后,他才明显地放松下来。

他告诉我,他就是被称为英王的首领,奉南京之命来解救安庆,一直率部向西推进,以便占领在西线围攻该城的淸军的背面,迄今他一直所向披靡。英王于本月6日离开安庆北面约40英里远的桐城,向西北方向的霍山地区推进,以避开所有在洞庭湖、潜山和太湖境内的清军营地。他于10日攻下霍山,没有在该城遇到很多抵抗;接着他转向西南,于14日到达英山,该城以同样的方式易手。在这两个地方匆匆获得急需的军需品后,他继续逼向黄州,接着成功地对黑龙江鞑靼人的营地发起一次突袭。正如英王所说,他们杀死了所有的敌军,并俘获了他们所有的马匹。 这一胜利和发生在巴河的一场小规模战斗,使得黄州置于他的股掌之中,他于本月17日在未遇抵抗的情形下进入该城。他迄今已占领三座城市,在11天之内奔袭了600里(相当于200英里),目前他所处的位置能够让他进攻他刚刚包抄了其侧翼的帝国军队的后方,以转移他们对安庆的视线,或者推迟这一行动,转而占领离他仅50英里的汉口。但是他补充说,他对挺进汉口感到有些犹豫,因为他听说英国人业已在这个口岸建立了商业。

我称赞了他在这一方面所持的审慎态度,劝他不要考虑移兵汉口,因为叛军一旦占领了我们所建立的任何商业中心,必定会严重地妨碍我们的商务,有必要如此安排他们的行动,以免和我们的商务发生冲突。他毫不迟疑地接受了这一原则,并说他将下令在黄州境外推进的两名下属首领折向北面或西北,不再向汉口运动,转而进军麻城或德安。

我就叛军今后的打算向他询问了几个问题,他毫不迟疑地开始谈论据他说他们正在进行的战役的下述细节,但他对这次战役所掌捤的情报似乎是有限的。

战场上共有四支叛军纵队,他本人的纵队和分别由忠王、侍王、辅王指挥的另三支纵队。这三位王预定于天历一月(西历2月)离开黄州[2],在扬子江南岸沿不同的方向进军。同时,英王本人在北岸地区推进,他们计划于天历三月(西历4月)在武昌会师。忠王将在江西南昌(该省省会)的南部越境而过,然后经瑞州直指洞庭湖畔的岳州,从而到达武昌西面的位置。侍王将越过鄱阳湖,到达或路过南昌,再从义宁州进人湖北,从而在南面逼近武昌。辅王将奔袭湖口和九江,如若可能,他将率部乘船溯江而上,从东面进攻武昌;与此同吋,正如已经指出的,英王的军队将从北面逼近武昌。当重新回到汉口这一话题时,他说,尽管他可能会停止占领汉口,但其他各王无从得知我们对该地所持的态度,可能仍会实施上述计划,他提议,让我们占有汉口和武昌,但允许他占领汉阳,这样,英国人和叛军双方的利益或可得以兼容。

我向英王解释说,我们沿扬子江而上的目的纯粹是为了经商;我们现在与帝国政府已和平相处,双方最近签订的条约给予了我们在扬子江经商的权利,但因为叛军在所到之处彻底地毁灭商业,所以,一旦他们占领了那些已确定向我们的商业开放的港口,他们会使这一条约权利变成一纸空文。通常被称作汉口的这三座城市是互为一体的,形成一个巨大的商业中心,汉阳是其中之一。叛军如果占领了其中的任何一座城市,都必然会破坏整个商业中心的商务,因此他们有必要完全避开这三座城市。但是,我补充说,这些问题掌握在率领英国人在扬子江勘探的将军手中。他现在正在返回的途中,当他途经南京时,无疑将与那里的叛军当局就上述问题达成明确的协议;可以推测叛军当局届时会向英王发出指令,指示他如何行动,因此,在尚未接到这些指令之前,他应当中止继续向汉口推进。此外,直到本月9日,在九江仍未听到关于忠王或其他首领进军的任何消息,或许可估计他们其时仍未进入江西境内。因此,倘若他立刻进军汉口,他将得不到他们的支援,将不得不独自与为防守武昌而集结的帝国军队、以及将会逼近他后方的安徽的军队较量。

对于我的规劝,英王似乎完全同意。他估计他自己的兵力有10万人,但认为已经开抵黄州的士兵几乎仅有一半。他说他将首先加强他在黄州的阵脚,然后再根据情形决定接下来的行动。也许他将进攻黄州与安庆之间的帝国军队,或进军湖北北部。他的麾下仅有为数不多的捻匪(或北方叛军),但这群飘忽不定的抢掠者(英王本人如此称呼他们)一直准备在情形所迫时加入到太平军的旗下。他们不久前奉命在安徽北部采取了一些军事行动,而这些行动是在太平军和捻匪头领的联合指挥下进行的。他们将从靠近安徽中部的庐州开始运动,首先向北,然后折往东部,以攻取六安州、寿州和凤阳府,或穿过这些城市的辖境,然后掉头向南,以占领与镇江隔江相望的重要的商业城市扬州。英王还复述了在其他地方所纷传的消息,即石达开已进入四川境内,在川省征战的他的部队主要由云南和贵州的土匪组成。

英王谦逊的举止和才智给我留下了良好印象,他似乎很受身边人的爱戴。他的文化素养也许是有限的,虽然就发音而论,他的官话要好于迄今我听其他太平军首领所讲的官话。他自称仅有20岁,但这比他的实际年龄可能要小五六岁。

离开英王后,我们在城里漫步。该城长期以来一直处于衰败状态,当我们于本月10日访问此地时,其大面积城区只有一小部分盖有房屋,加上城郊,人口大约为四万人。这些居民全都已逃离此地,但现今每一所房屋都住满了叛军,据我们观察,这些叛军很可能有两至三万人。城墙外一群群涌动的士兵正在忙于构建上文提到的三排木桩,并已取得了相当的进展。我们还看到正在抵达的其他成群的士兵,他们似乎因长途行军而显得极为困乏,许多人尚未放下行李就倒卧在街头睡起觉来。行李里主要是些衣服和在行军沿途搞到的各种食物,诸如米、猪肉、家禽肉等。他们当中的许多人似乎还处于虚弱和生病的状态,看上去与乞丐差不多。他们的气力可能已在快速的长途跋涉中历经考验,或者可能在叛军所经过的地区有穷人和贫民参加了叛军的行列。除了大刀和长矛外,我们看不到他们还有什么别的武器,而且只有刚刚抵达的这一群士兵有这些武器。我们被告知,那些已经驻扎下来或正在修建防御工事的士兵已将他们的武器交归仓库。他们似乎连一门大炮也没有,但拥有相当多的马匹。那些状态最好的马是他们在最近突袭鞑靼人军营时缴获的,他们将这些马圈在他们自己居住的房屋内。他们的身边没有任何女人,据说他们将所有妇女都留在了南京。所有的叛军在总的外表上像是暴民,或近似于平达里团体[3]。但是,尽管没有采取明确的步骤来维持他们之间的秩序,他们看上去全都彼此相处得十分和睦;即使是他们正在从事分配掠夺物和住处这一激动人心的工作,我们也没有观察到任何打架、争吵或酗酒的事例;我们也没有看到他们当中的任何人沉溺于赌博或吸食烟草。

注

- 原文为PM,但根据另一份黄州见闻可知,应当为AM。

- 此处地名有误,可能指南京。

- 指18至19世纪初期横行印度的流寇集团。